お知らせ

家原寺境内文殊山の里山林の再生 ♪苗木を植えるデー♪

左義長法会(とんど)のご案内

智慧を授かる、歴史の扉を開く

― 行基ゆかりの学問寺 ―

「智慧の文殊さん」、かつては「落書き寺」、今は「ハンカチ寺」

行基菩薩ご誕生の地にして、御年37歳の折に最初に建立されたと伝えられますが、行基建立の四十九院には数えられず、特別な位置づけをもつ寺院とされています。

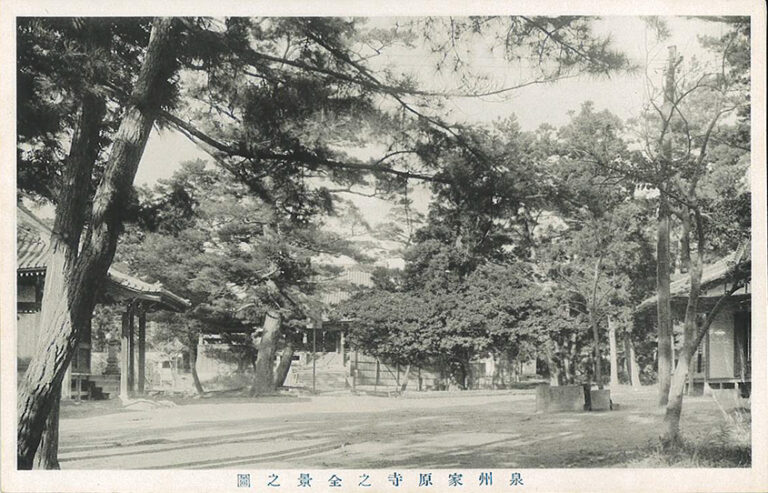

約8300坪の境内には、本堂を中心に、誕生塚や開山堂が静かに並び歴史の面影を今に伝えます。

本堂はたくさんの祈願のハンカチによって、白く染まり、参詣される方々の願いの深さを静かに物語っています。

行基菩薩ご誕生の地にして、御年37歳の折に最初に建立されたと伝えられますが、行基建立の四十九院には数えられず、特別な位置づけをもつ寺院とされています。

約8300坪の境内には、本堂を中心に、誕生塚や開山堂が静かに並び歴史の面影を今に伝えます。

本堂はたくさんの祈願のハンカチによって、白く染まり、参詣される方々の願いの深さを静かに物語っています。

智慧と祈りが満ちるこの寺で、あなたの願いを託してみませんか?

-819x1024.jpg)

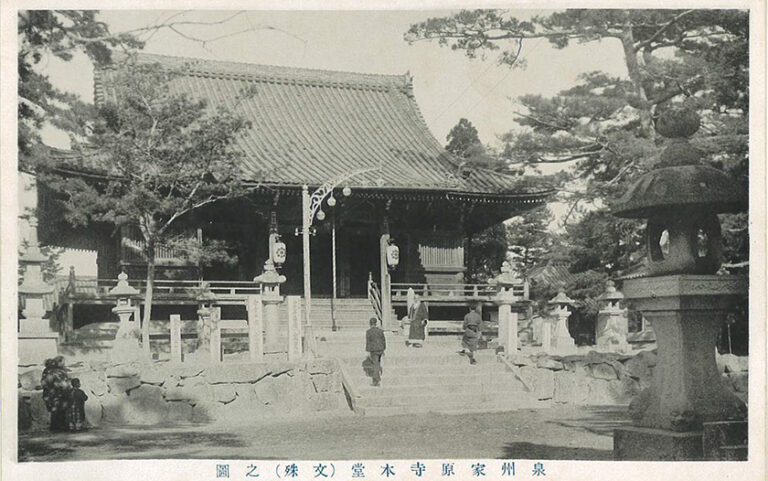

本尊は文殊菩薩

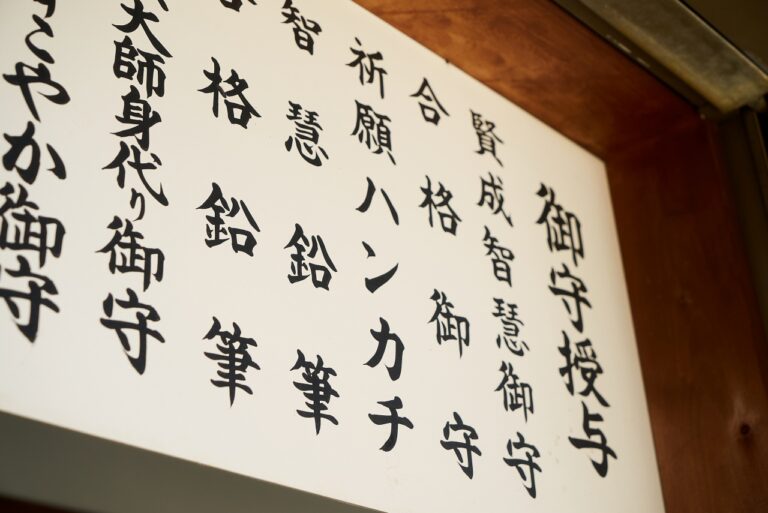

ご本尊は、智慧をつかさどる文殊菩薩さま。

「三人寄れば文殊の智恵」と言われるように、古くから智慧を授けてくださる仏さまとして広く信仰されてきました。

当寺は、文殊菩薩をおまつりした最初の寺と伝えられており、小さなお子さまから受験や資格試験を控えた学生や社会人、そのご家族、多くの方が賢成智慧勧学、入学成就、合格成就を願ってお参りに訪れます。

ご本尊は、智慧をつかさどる文殊菩薩さま。

「三人寄れば文殊の智恵」と言われるように、古くから智慧を授けてくださる仏さまとして広く信仰されてきました。

当寺は、文殊菩薩をおまつりした最初の寺と伝えられており、小さなお子さまから受験や資格試験を控えた学生や社会人、そのご家族、多くの方が賢成智慧勧学、入学成就、合格成就を願ってお参りに訪れます。

家原寺の写真ギャラリー

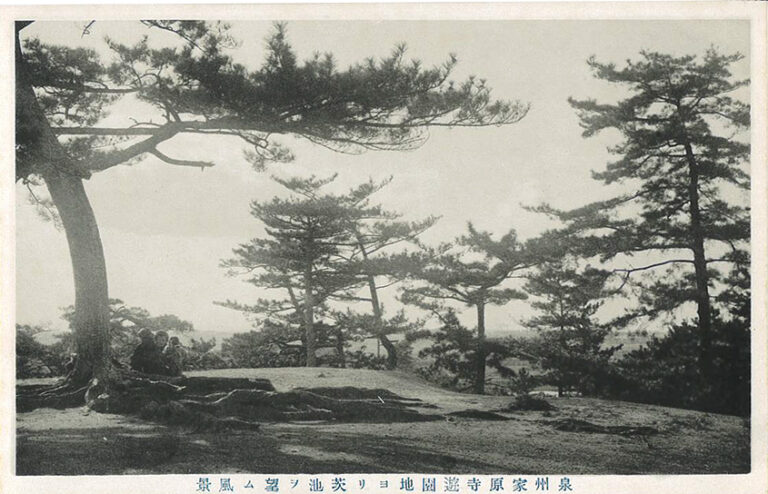

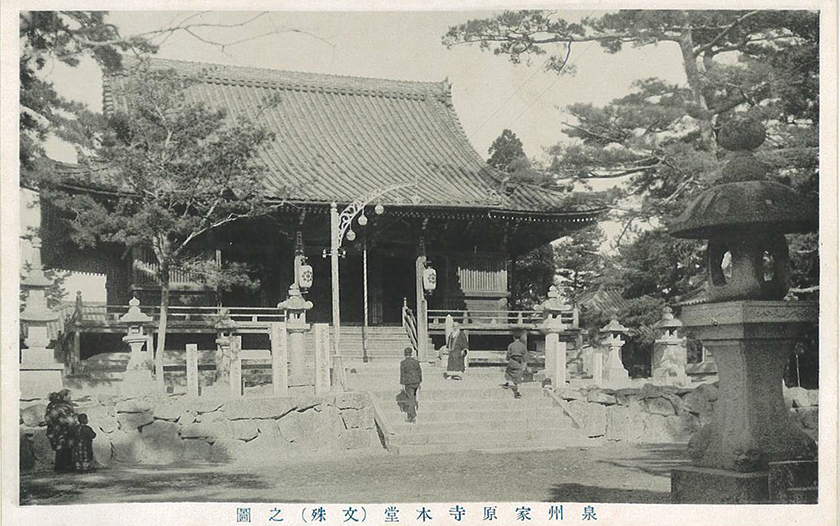

家原寺の広大な境内には、本堂(文殊堂)をはじめ、開山堂、行基菩薩誕生塚、経蔵、薬師堂、地蔵堂、鐘楼堂、弁天堂、不動堂、山門、三重塔、塔頭中院、新四国霊場など、多くの伽藍が点在。

また、境内には美しい蓮池もあり、歴史と祈りが息づく、心落ち着く空間が広がっています。

ぜひギャラリーでご覧ください。

家原寺へのアクセス

〒593-8304

大阪府堺市西区家原寺町1-8-20

TEL. 072-271-1505

電車の場合

JR阪和線津久野駅下車南へ10分大池前交差点を東へ5分。

※駅に道順を書いた看板があります。

バスの場合

①南海バス 津久野駅発 泉ヶ丘駅行きに乗車、文珠前下車。

②南海バス 泉ケ丘駅発 津久野駅行きに乗車、文珠前下車。

自動車の場合

①阪和自動車道 堺出口を右折し、「泉北2号線」(大阪府道61号堺かつらぎ線)大池前交差点を右折。

②阪神高速堺線 堺出口で下りずにそのまま高架道を進み、次の高架道側道の浜寺中学校前交差点を左折

※駐車場40台

※カーナビで家原寺 南大門または家原大池体育館を指定、大門前が駐車場への入り口です。

※GoogleMAPへの案内はこちらのリンクをタップするか、家原寺南大門と検索してください。

-768x960.jpg)

-768x960.jpg)

-768x960.jpg)